Für die Beschäftigten bringen Befristungen ihres Arbeitsvertrages viele Unsicherheiten für ihre Lebensplanung mit sich: Werde ich übernommen oder nicht? Arbeitgeber profitieren hingegen von der Flexibilität; schließlich werden sie die befristeten Arbeitnehmer zum Vertragsende unkompliziert wieder los. Doch was bedeutet eigentlich „befristet" und wann ist eine Befristung zulässig?

Juristen drücken es so aus: Ein befristeter Arbeitsvertrag liegt vor, wenn die Dauer des Arbeitsverhältnisses kalendermäßig bestimmt ist (also z. B. ein konkretes Enddatum vereinbart wurde) oder wenn sich die Befristung aus dem Zweck der Arbeitsleistung ergibt (z. B. bei einer Schwangerschaftsvertretung). Diese zwei Formen der Befristung nennt man auch Befristung mit und ohne Sachgrund.

Befristung mit Sachgrund

Mögliche Gründe für eine Befristung mit Sachgrund finden sich in § 14 Abs. 1 Satz TzBfG. Wichtig ist es zu wissen, dass die dortige Aufzählung nicht abschließend ist. Ein sachlicher Grund liegt danach insbesondere vor, wenn

- der betriebliche Bedarf an der Arbeitsleistung nur vorübergehend besteht (z. B. bei einem zeitlich begrenzten Projekt),

- die Befristung im Anschluss an eine Ausbildung oder ein Studium erfolgt, um den Übergang des Arbeitnehmers in eine Anschlussbeschäftigung zu erleichtern,

- der Arbeitnehmer zur Vertretung eines anderen Arbeitnehmers beschäftigt wird (z. B. bei Krankheitsvertretung),

- die Eigenart der Arbeitsleistung die Befristung rechtfertigt (z. B. bei künstlerischer Tätigkeit, im Profifußball),

- die Befristung zur Erprobung erfolgt (Wichtig: Es darf zuvor kein Arbeitsverhältnis mit Arbeitgeber bestanden haben),

- in der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe die Befristung rechtfertigen (z.B. bei einem befristeten Aufenthaltsrecht),

- der Arbeitnehmer aus Haushaltsmitteln vergütet wird, die haushaltsrechtlich für eine befristete Beschäftigung bestimmt sind, und er entsprechend beschäftigt wird (Sonderbefristungsrecht für den öffentlichen Dienst) oder

- die Befristung auf einem gerichtlichen Vergleich beruht (ein außergerichtlicher Vergleich reicht nicht).

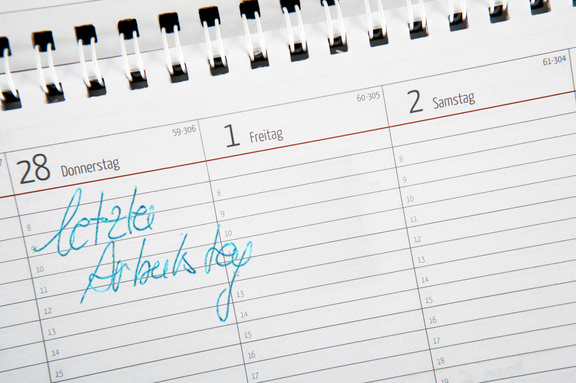

© Fotolia.com | Janina Dierks

Befristung ohne Sachgrund

Auch ohne sachlichen Grund ist eine Befristung möglich, jedoch nur unter bestimmten Voraussetzungen. Laut § 14 Abs. 2 TzBfG darf ein Arbeitsverhältnis ohne Sachgrund höchstens zwei Jahre befristet werden. Innerhalb dieses Zeitraums sind maximal drei Verlängerungen zulässig. Zum Beispiel darf also ein Arbeitsvertrag, der auf ein Jahr befristet ist, um ein weiteres Jahr verlängert werden. Eine weitere Befristung ist danach allerdings nicht mehr möglich.

Voraussetzung ist außerdem, dass zuvor zwischen den Vertragsparteien kein Arbeitsverhältnis bestanden hat. Ein voriges Arbeitsverhältnis mit dem Arbeitgeber schließt eine sachgrundlose Befristung aus – egal, wann und wie lange es bestanden hat. Allerdings werden Ausbildungsverhältnisse oder der Einsatz als Leiharbeitnehmer davon nicht erfasst; diese können befristet ohne Sachgrund eingestellt werden.

Ende der Befristung

Ein befristeter Arbeitsvertrag endet automatisch mit dem Ablauf der vereinbarten Zeit oder wenn der vereinbarte Zweck erfüllt ist.

Grundsätzlich ist eine ordentliche Kündigung während der Laufzeit nicht möglich – es sei denn, das Recht zu einer solchen Kündigung ist im Arbeitsvertrag vereinbart worden oder ergibt sich aus dem anzuwendenden Tarifvertrag. Fristlos kann das Arbeitsverhältnis bei Vorliegen eines entsprechenden Grundes trotzdem gekündigt werden.

Übrigens: Bei zweckbefristeten Arbeitsverhältnissen muss der Arbeitgeber den Beschäftigten zwei Wochen vor Beendigung des Vertrages schriftlich informieren.

Wie viele befristete Arbeitsverhältnisse sind erlaubt?

Befristungen ohne Sachgrund können bis zur Gesamtdauer von zwei Jahren höchstens dreimal verlängert werden. Im Tarifvertrag kann es hierzu abweichende Regelungen geben.

Ausnahmen gelten für:

- Neu gegründete Unternehmen: Diese dürfen innerhalb der ersten vier Jahre nach ihrer Gründung bis zu einer Gesamtdauer von vier Jahren mehrfach sachgrundlos befristen. Aber Achtung, diese Ausnahme gilt nicht bei Umstrukturierungen oder Betriebsänderungen.

- Ältere Arbeitnehmer: Bei Arbeitnehmern, die das 52. Lebensjahr vollendet haben und unmittelbar davor mindestens vier Monate beschäftigungslos waren, ist eine sachgrundlose Befristung bis zu einer Gesamtdauer von fünf Jahren zulässig – auch mit mehrfacher Verlängerung.

Gibt es einen sachlichen Grund für die Befristung, dann gibt es keine zeitliche Einschränkung. Sie ist zulässig, ganz egal, ob und wie oft das Arbeitsverhältnis zuvor befristet gewesen ist.

Folgen einer unwirksamen Befristung

Eine Befristung muss schriftlich vereinbart werden, sonst ist sie unwirksam. Sie ist auch unwirksam, wenn kein sachlicher Grund vorliegt und die Voraussetzungen für eine sachgrundlose Befristung nicht gegeben sind. In diesen Fällen gilt der befristete Arbeitsvertrag als auf unbestimmte Zeit geschlossen. Er kann vom Arbeitgeber frühestens zum vereinbarten Ende ordentlich gekündigt werden, sofern nicht nach § 15 Abs. 4 TzBfG die ordentliche Kündigung zu einem früheren Zeitpunkt möglich ist. Ist die Befristung nur wegen des Mangels der Schriftform unwirksam, kann der Arbeitsvertrag auch vor dem vereinbarten Ende ordentlich gekündigt werden (§ 16 TzBfG).

Tipp für die Praxis: Will ein Arbeitnehmer geltend machen, dass die Befristung eines Arbeitsvertrages unwirksam ist, so muss er innerhalb von drei Wochen nach dem vereinbarten Ende Klage beim Arbeitsgericht erheben. (CB)

Betriebsrat trotz Befristung?

Auch befristet Beschäftigte sind Arbeitnehmer des Betriebs – und keine Beschäftigten zweiter Klasse. Zum Betriebsrat sind sie wahlberechtigt, sobald sie das 18. Lebensjahr vollendet haben. Wählbar sind sie, wenn sie dem Betrieb sechs Monate angehören. Insoweit zählen sie bei den Schwellenwerten für den Betriebsrat mit. Wird ein befristet Beschäftigter in den Betriebsrat gewählt, so endet sein Mandat allerdings mit dem Ablauf der Befristung.