Bereits Anfang 2025 machte eine Studie des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) Schlagzeilen: Die Zahl der Betriebe mit Betriebsrat ist in Deutschland auf einen neuen Tiefstand gesunken. Nur noch rund sieben Prozent der Unternehmen verfügen demnach über eine gewählte Arbeitnehmervertretung.

Auch die Zahlen des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) zeigen, dass die Mitgliederentwicklung auch hier rückläufig ist. Beide Entwicklungen stehen in engem Zusammenhang – auch wenn sie nicht vollständig deckungsgleich sind. Eine IW-Studie aus dem Jahr 2025 zeigt, dass Betriebsräte in Betrieben ohne Tarifbindung oder mit geringer Gewerkschaftsdichte häufiger gewerkschaftsunabhängig agieren. Gleichzeitig weist die Studie darauf hin, dass gewerkschaftlich organisierte Betriebsräte in der Regel aktiver und institutionell stärker eingebunden sind – etwa bei der Überwachung von Tarifverträgen, der Förderung von Weiterbildung oder der Nutzung rechtlicher Mitbestimmungsrechte. Wo solche Strukturen fehlen, fällt es Beschäftigten dagegen oft schwerer, sich gemeinsam zu organisieren oder überhaupt einen Betriebsrat zu gründen.

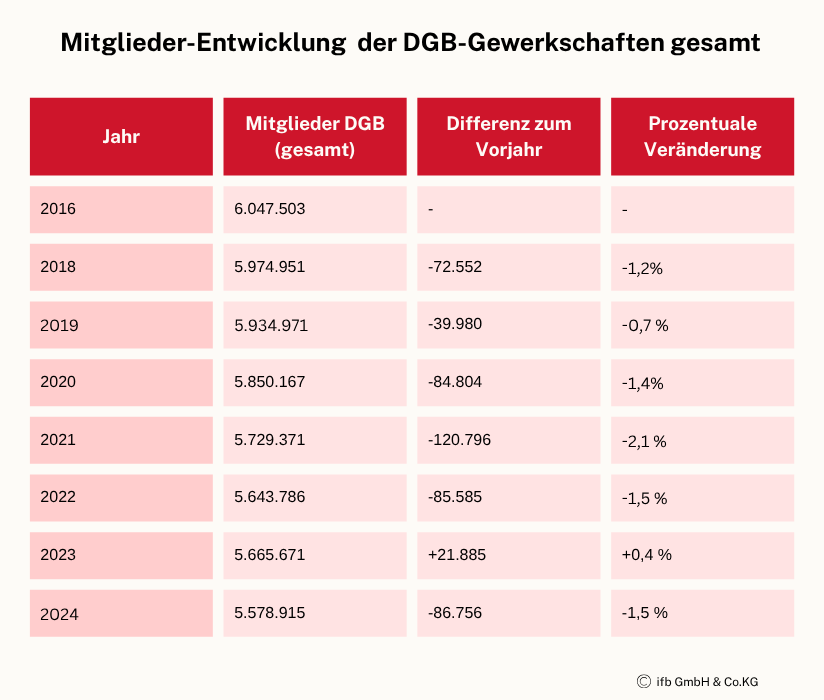

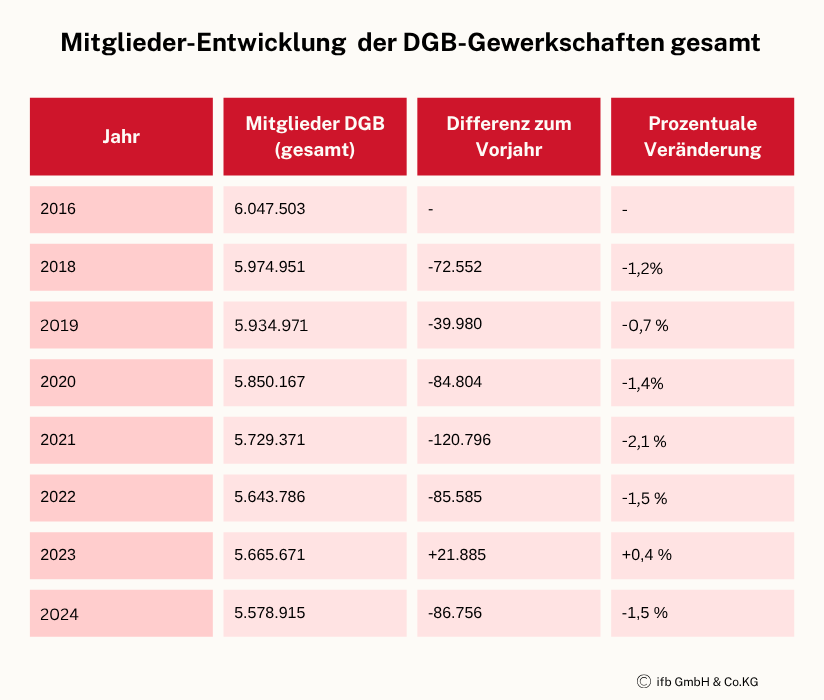

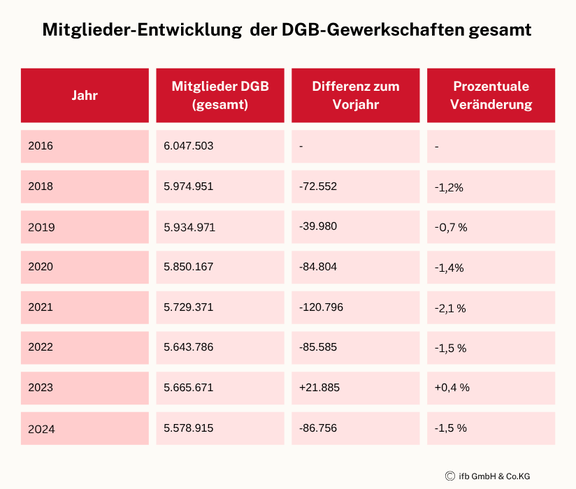

Mitgliederzahlen der DGB-Gewerkschaften

Nach Angaben des DGB waren Ende 2024 knapp 5,6 Millionen Menschen in den acht Mitgliedsgewerkschaften organisiert. Damit setzt sich der langfristige Abwärtstrend fort, auch wenn es 2023 kurzzeitig ein leichtes Plus gab.

Ein Blick zurück zeigt, wie deutlich der Rückgang ausfällt:

2016 zählte der DGB ca. 6,05 Millionen Mitglieder, 2018 knapp unter sechs Millionen, 2020 nur noch 5,8 Millionen. Nach einem kleinen Zwischenhoch im Jahr 2023 mit ca. 5,67 Millionen fiel die Zahl 2024 auf den niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung.

Wie die F.A.Z. unter Berufung auf eine IW-Studie berichtet, sank auch der Anteil der Beschäftigten in Gewerkschaften – der sogenannte Organisationsgrad – von 20,2 Prozent im Jahr 2016 auf 16,6 Prozent im Jahr 2025. Damit liegt Deutschland im europäischen Mittelfeld: deutlich hinter den skandinavischen Ländern, aber noch vor Frankreich, Polen oder Ungarn.

Besonders betroffen sind die großen Dienstleistungsgewerkschaften ver.di und IG Metall, die zusammen rund 70 Prozent aller Mitglieder stellen. Der Rückgang fällt unterschiedlich stark aus, steht aber sinnbildlich für den Wandel der Arbeitswelt.

Positiv ist allerdings der Zuwachs des Frauenanteils, der zurzeit laut DGB Zahlen bei 34,3 % liegt.

Warum die Zahlen sinken

Die Gründe für den Mitgliederschwund sind vielfältig. Der DGB verweist auf strukturelle und gesellschaftliche Veränderungen, die das Engagement der Beschäftigten beeinflussen.

- Strukturwandel: Klassische Industriearbeitsplätze, in denen Gewerkschaften traditionell stark waren, gehen seit Jahren zurück. Gleichzeitig wächst der Dienstleistungs- und Technologiesektor – Bereiche, in denen Organisation oft schwieriger ist.

- Demografischer Wandel: Viele langjährige Mitglieder der geburtenstarken Jahrgänge scheiden aus dem Erwerbsleben aus. Jüngere Beschäftigte engagieren sich seltener in Gewerkschaften.

- Neue Arbeitsformen: Projektarbeit, Leiharbeit, Solo-Selbstständigkeit oder Plattformjobs erschweren den Aufbau stabiler Strukturen.

Dennoch gibt es auch positive Gegenbeispiele: Im öffentlichen Dienst und im Bildungssektor konnten einige Gewerkschaften zuletzt wieder leicht zulegen – dort, wo Beschäftigte auf gemeinsame Interessen und solidarische Organisation setzen.

Arbeitgeber sehen Wandel der Arbeitskultur

Auch Arbeitgeberverbände beobachten den Rückgang mit Interesse. Vertreter des IW und der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) betonen, dass viele Beschäftigte heute individueller orientiert seien und sich nicht langfristig binden wollten.

Mit zunehmender Digitalisierung würden Konflikte häufiger direkt zwischen Arbeitgebern und Mitarbeitern gelöst. Die klassische Rolle der Gewerkschaften als Vermittler und Tarifakteur verliere dadurch an Gewicht. Gleichzeitig erkennen selbst Arbeitgeber: Gewerkschaften bleiben wichtig – aber sie müssen moderne Formen der Ansprache finden, etwa digitale Mitgliederangebote, flexible Strukturen oder gezielte Angebote für junge Beschäftigte.

Fazit:

Der Rückgang der Gewerkschaften in Deutschland hat spürbare Folgen für die betriebliche Mitbestimmung. Wo gewerkschaftliche Strukturen fehlen, entstehen seltener Betriebsräte, und die Stimme der Beschäftigten verliert an Gewicht. Zwar erkennt die Bundesregierung den schleichenden Bedeutungsverlust und arbeitet z.B. am Bundestariftreuegesetz, das Unternehmen mit Tarifbindung bei der Vergabe öffentlicher Aufträge bevorzugen soll. Doch weitere Vorhaben – etwa steuerliche Anreize für Gewerkschaftsmitgliedschaften oder die Digitalisierung der Betriebsratsarbeit durch Online-Wahlen und digitale Zugangsrechte – befinden sich bislang noch in der politischen Diskussion.

Gerade die Digitalisierung könnte dazu beitragen, Mitbestimmung zeitgemäßer und zugänglicher zu gestalten, indem Betriebsratsgründungen und gewerkschaftliches Engagement einfacher, flexibler und ortsunabhängiger werden. Solange die rechtlichen Rahmenbedingungen dafür fehlen, dürfte der Mitgliederrückgang jedoch weiter anhalten. Offen bleibt, ob die geplanten Reformen rechtzeitig greifen, um diesen Trend zu stoppen und die demokratische Teilhabe in den Betrieben langfristig zu stärken. (sw)