Gewerkschaft statt Betriebsrat

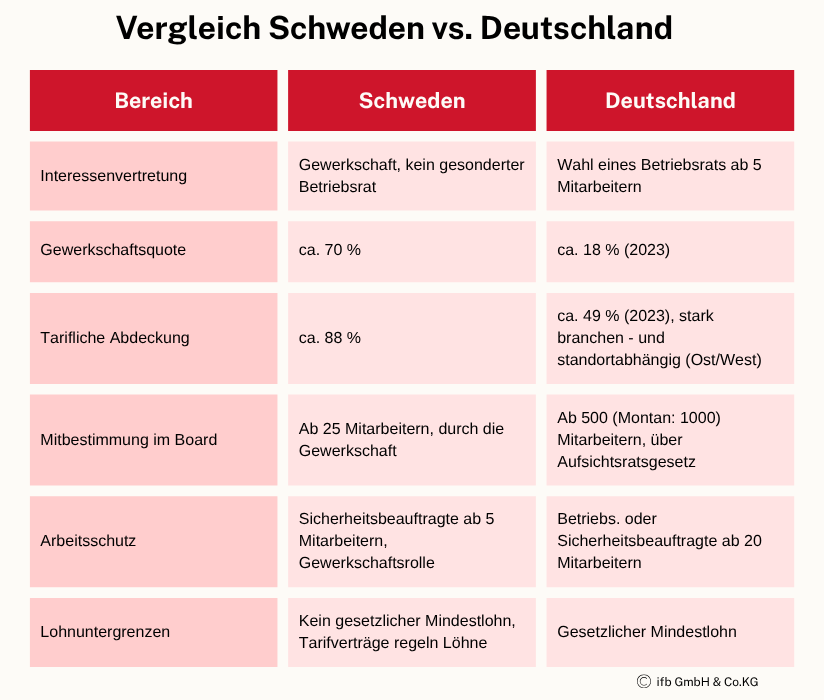

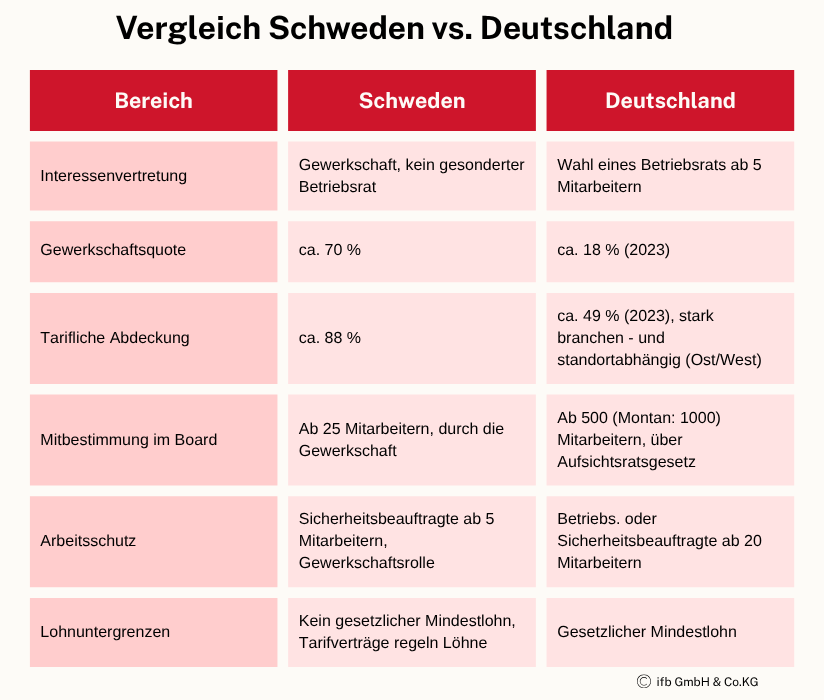

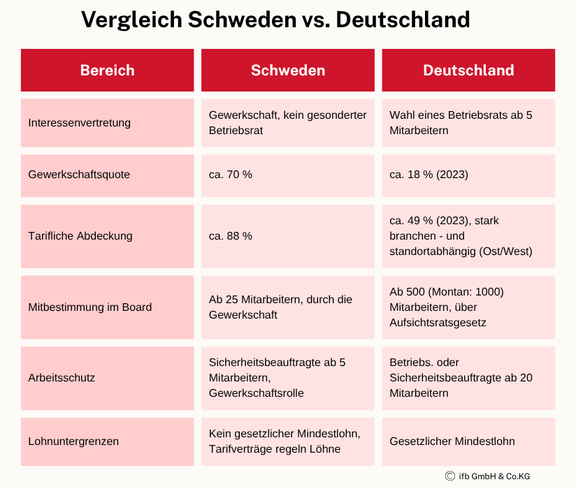

In Deutschland ist der Betriebsrat das Herzstück der Mitbestimmung – in Schweden übernehmen diese Rolle direkt die Gewerkschaften, und das mit klar geregelten Rechten. Die Arbeitgeber sind gesetzlich verpflichtet, vor größeren betrieblichen Änderungen mit den zuständigen Gewerkschaften zu verhandeln. Ein separates Gremium wie in Deutschland braucht es dafür nicht.

Was in Deutschland durch das Betriebsverfassungsgesetz detailliert geregelt ist, wird in Schweden häufig unmittelbar zwischen Unternehmen und Gewerkschaft auf betrieblicher Ebene ausgehandelt. Dabei leben die Schweden das Lebensprinzip: Lagom! Es bedeutet so viel wie: „genau richtig“, „nicht zu viel, nicht zu wenig“, oder „ausgewogen“. Also erstmal alles weniger bürokratisch. Sie setzen häufig auf individuelle Lösungen.

Damit allerdings die Mitbestimmung durch Gewerkschaften in Schweden funktioniert, muss im Betrieb eine Gewerkschaft präsent sein. Das bedeutet, sie sollte Mitglieder unter den Beschäftigten haben – idealerweise viele – und eine lokale Gruppe oder einen Ansprechpartner im Unternehmen stellen. Nur so kann sie Verhandlungen mit dem Arbeitgeber führen, zum Beispiel über lokale Tarifverträge.

Fehlt diese gewerkschaftliche Organisation im Betrieb, existiert de facto keine betriebliche Mitbestimmung. Zwar muss der Arbeitgeber die Gewerkschaften formal bei größeren Veränderungen informieren, doch ohne Ansprechpartner vor Ort gibt es keine Verhandlungsbasis auf Betriebsebene.

Ab 25 Beschäftigten haben Arbeitnehmer in Schweden das Recht, Vertreter in den Verwaltungsrat (Board) des Unternehmens zu entsenden

Mitbestimmung im Aufsichtsrat: Früher und direkter

Bereits ab 25 Beschäftigten haben Arbeitnehmer in Schweden das Recht, Vertreter in den Verwaltungsrat (Board) des Unternehmens zu entsenden – meist zwei oder drei Personen, je nach Unternehmensgröße. Diese werden direkt von den Gewerkschaften bestimmt, nicht gewählt. Da gibt’s keine langen Wahlmarathons – die Gewerkschaft schickt einfach ihre besten Leute. Im Vergleich dazu greifen in Deutschland Mitbestimmungsrechte auf dieser Ebene erst ab 500 Beschäftigten (bzw. ab 1.000 Beschäftigten in der Montanindustrie); die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat werden dann über ein spezielles Wahlverfahren bestimmt, an dem auch der Betriebsrat beteiligt ist.

Das schwedische Modell bindet die Perspektive der Belegschaft somit deutlich früher und direkter in unternehmerische Entscheidungen ein und das sorgt für mehr Pragmatismus und schnelle Abstimmung.

Rund 90 % der Beschäftigten in Schweden sind über Tarifverträge abgedeckt.

Tarifverhandlungen: Branchenweit und lokal im Mix

In Schweden finden Tarifverhandlungen primär auf Branchenebene statt, also zwischen Branchengewerkschaften (z. B. Metall, Bau, Handel) und Arbeitgeberverbänden. Diese Verhandlungen führen zu landesweit gültigen Branchentarifverträgen, in denen viele grundlegende Standards geregelt sind – ohne gesetzlich festgelegten Mindestlohn, was in Schweden bewusst durch diese Tarifautonomie ersetzt wird.

Rund 90 % der Beschäftigten in Schweden sind über solche Tarifverträge abgedeckt, auch wenn sie nicht gewerkschaftlich organisiert sind – über sogenannte „avtal“ (Tarifverträge).

Die konkrete Ausgestaltung (z. B. tatsächliche Löhne, Arbeitszeitmodelle, Zusatzleistungen) wird häufig auf betrieblicher oder regionaler Ebene ergänzend ausgehandelt. Dabei kann es auch zielgruppen- oder funktionsspezifische Regelungen geben, aber der Rahmen ist der branchenspezifische Tarifvertrag.

Diese Kombination ermöglicht eine hohe Flexibilität und berücksichtigt die Besonderheiten einzelner Unternehmen oder Regionen – ein Ansatz, der in Deutschland so nicht üblich ist. Dort sind Tarifverträge zwar auch branchenweit oder betrieblich ausgehandelt, aber nicht immer so eng verzahnt.

2025 standen in Schweden Tarifverträge für etwa 3,4 Millionen Beschäftigte zur Erneuerung an. Trotz sinkender Gewerkschaftsmitgliedschaften bleibt die Tarifbindung mit rund 88 % der Beschäftigten bemerkenswert stabil.

Gewerkschaftliche Power – Made in Sweden

Die Gewerkschaften in Schweden sind eine echte Kraft im Arbeitsleben. Rund 70 Prozent der Beschäftigten sind Mitglied einer Gewerkschaft. Zum Vergleich: In Deutschland sind es nur etwa 18 Prozent. Diese hohe Mitgliedschaft sorgt dafür, dass Gewerkschaften in Schweden starke Verhandlungspartner sind und das Arbeitsleben maßgeblich mitgestalten.

Das System ist dabei klar strukturiert: Es gibt drei große Dachverbände, die nach Berufsgruppen organisiert sind und jeweils unterschiedliche Zielgruppen vertreten:

- LO (Landesorganisationen für Arbeiter, „Blue-collar“), etwa aus Industrie, Pflege und Einzelhandel. Schwerpunkte sind klassische Tarifverträge, Löhne und Arbeitsschutz.

- TCO (Tjänstemännens Centralorganisation für Angestellte „White-collar“), beispielsweise Büroberufe, Techniker und Polizei. Fokus liegt hier auf Weiterbildung, modernen Arbeitsbedingungen und Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben.

- SACO (Sveriges Akademikers Centralorganisation für Akademiker wie Ärzte, Ingenieure oder Juristen). Sie konzentriert sich auf Fachkarrieren, akademische Laufbahnen und Forschung.

Diese Aufteilung verhindert Überschneidungen, ermöglicht eine hohe Spezialisierung und sorgt für klare Zuständigkeiten bei Tarifverhandlungen. Gleichzeitig arbeiten die drei Dachverbände eng zusammen – ganz im Sinne des schwedischen Konsensmodells. Darunter verstehen die Schweden ein gesellschaftliches und wirtschaftliches Grundprinzip, das auf Dialog, Zusammenarbeit und Einigung zwischen den Sozialpartnern basiert. Sozusagen wie ein kollektives „Fika“ (schwedische Kaffeepause) – man setzt sich zusammen, hört einander zu und findet idealerweise eine Lösung, bevor jemand laut wird oder der Kaffee kalt.

Wie stark die schwedischen Gewerkschaften sind, zeigt das Beispiel Tesla

Praxisbeispiel: Gewerkschaften vs. Tesla – Solidarität made in Sweden

Wie stark die schwedischen Gewerkschaften sind, zeigt ein interessantes Beispiel. Im Jahr 2023 sorgte Schweden mit einem bemerkenswerten Arbeitskampf für Aufsehen: Die Beschäftigten in den schwedischen Tesla-Werkstätten forderten einen Tarifvertrag – doch Tesla lehnte ab. Daraufhin rief die Gewerkschaft IF Metall zum Streik auf.

Das Besondere: Die Aktion blieb nicht auf die Tesla-Mitarbeiter beschränkt. Zahlreiche weitere Berufsgruppen solidarisierten sich – Post- und Hafenarbeiter, Reinigungskräfte und sogar Abschleppdienste. Postboten verweigerten beispielsweise die Lieferung der Nummernschilder an Tesla-Käufer, Elektriker verzögerten den Anschluss neuer Supercharger, was zu langen Warteschlangen bei Ladestationen führte. Selbst Hafenarbeiter in Schweden, Dänemark, Norwegen und Finnland schlossen sich dem Protest an und blockierten die Ausladung von Teslas – der Streik wurde fast schon zum nordischen Staffellauf.

Dieses Beispiel zeigt eindrucksvoll die Vernetzung und Stärke der schwedischen Gewerkschaften. Trotz fehlender gesetzlicher Tarifbindung sorgt der soziale Druck dafür, dass Arbeitgeber Tarifverträge- und Verhandlungen ernst nehmen.

Auch auf europäischer Ebene sind die schwedischen Gewerkschaften aktiv eingebunden.

Europäische Arbeitnehmervertretung: Schwedens Gewerkschaften auf internationaler Bühne

Auch auf europäischer Ebene sind die schwedischen Gewerkschaften aktiv eingebunden. Für Unternehmen mit mehreren Standorten in verschiedenen EU-Ländern, die einen Europäischen Betriebsrat (EBR) bilden, benennen die schwedischen Gewerkschaften die Arbeitnehmervertreter nach ihren eigenen nationalen Verfahren – also ohne allgemeine Wahl, sondern z. B. durch Ernennung durch die zuständige Gewerkschaft. Ganz nach dem Motto: Wer organisiert ist, darf mitreden.

Zudem arbeiten die Gewerkschaften eng mit europäischen Gewerkschaftsverbänden zusammen, um gemeinsame Standards zu fördern und grenzüberschreitende Solidarität zu stärken.

Fazit: Schweden und Deutschland – unterschiedliche Wege zur Mitbestimmung, gleicher Kern

Ob in Schweden oder Deutschland – am Ende geht es überall um dasselbe Ziel: Die Stimme der Beschäftigten soll gehört und berücksichtigt werden. Die Schweden setzen dabei auf ein stark gewerkschaftlich geprägtes Modell mit hoher Präsenz und früher Einbindung der Arbeitnehmer in Unternehmensentscheidungen.

Deutschland hingegen verlässt sich stärker auf gesetzliche Regelungen und formelle Gremien wie den Betriebsrat. Beide Systeme haben ihre eigenen Stärken und Herausforderungen, zeigen aber, dass Mitbestimmung vielfältige Wege geht – die je nach Land kulturell und historisch gewachsen sind. Also, liebe deutsche Betriebsräte: Keine Angst vor dem Vergleich – aber vielleicht kann ab und an das schwedische Lebensprinzip „Lagom“ nicht schaden.